何を信じて良いのか分かりません 借家法ってどうなってる?

経済学からみた不動産市場(第65回)

浅田義久

日本大学経済学部特任教授

前回のコラムからかなり時間が空いちゃいました。相続税と贈与税の分析,特に高層マンションの上層階が相続税対策に良いという実証分析を行っているんですが,なかなか難しくって・・・。と,藻掻いていると,コラムに書くべき事例が出てきました。

今年の6月に東京都板橋区の築40年以上のマンションで家主から突然賃料を約2.5倍にするという通知が出され,4割の住民が退居することになったようです。

私たち都市経済学を学んだ者には非常に違和感があります。日本では借地借家法によって借家人が必要以上に守られていると考えているからです。

借地借家法は1939年に導入された家賃統制令に基づいています。日本政府は,新規家賃や継続家賃を統制の対象として,家賃の引き上げをコントロールしようとしました。しかし,家賃統制令には権利金・敷金が対象外だったので新借家人を入れて,権利金・敷金による収入増が可能になりました。これによって,夫が戦争にかり出されているときに,悪徳家主が家族を借家から強制的に立ち退かせるという事態が頻発します。そのため,日本政府は家賃統制を補完するものとして,正当事由制度を導入したのです。この結果、厳格な正当事由がなければ、借家人を追い出すことができなくなりました。

なぜ,補完性があるかを簡単に説明します。借家権保護(正当事由制度)だけで,家賃統制(レントコントロール;家賃の増額請求権規制)がなければ,家主は無限大の家賃を設定し,実質的な明け渡しを要求することが可能です。このような家賃を非常に高い水準にまで上げることができないように規制することによって,家主が住居を明け渡すことを要求する権利を実質的に規制しているのです。

逆に,契約期間の終了時点で家主が住居の明け渡しを要求できない場合にのみ,継続家賃を対象にしたレントコントロールは実効的になります。家主は,新規の家賃は自由に設定することが可能ですから,契約期間の終了時に借家人から明け渡しを求め,新借家人を選べば,家賃を上げることができ,レントコントロールは実効的なものでなくなります。このように両者はお互いに補完的な関係になっているわけです。このような制度の補完性は他の分野でもみられます。労働市場と金融市場の補完性が有名で一部の制度だけアメリカと同じようにする意見がありますが,補完性がある場合は困難です。給与体系だけアメリカのようにしようというのはありえません。

現在では,もちろん家賃統制令は廃止されましたが,正当事由制度は残っています。また、家賃交渉が紛糾した際に,裁判になると,家賃の上昇額は裁判官の判断に依存します。したがって依然として、正当事由制度と家賃統制、すなわち裁判官が決定するという意味での家賃統制は、今でも実質的な意味で残っています。

現在の日本では,借地借家人が契約更新を申し出たときに,地主や家主がそれを拒否できません。借地借家法によって、契約の自動更新が借地借家人に保証されていると言うことができます。家主が契約更新を拒否できるためには、十分な正当事由がなければなりません。自己使用という理由は必ずしも正当事由にはなりません。私が所有している横浜のマンションに引っ越したいと言っても立ち退きさせることはできません。

判例では、借家人が弱者として認定されるために、定住志向の高い家族を立ち退かせることに対して、裁判官は強い抵抗感を持つのでしょう。過去の判例から借家権を過度に保護したために、借家人の相対的な力が強くなっています。そのため家賃の交渉力や、契約期間が終了したからといって退去を求めても、その住居からの退去を請求できません。

今回の例では,借家人が上記のような借家法を知らなかったり,裁判の費用(実際の費用に必要な時間の機会費用)が借入成約によって調達できなかったのではないでしょうか。

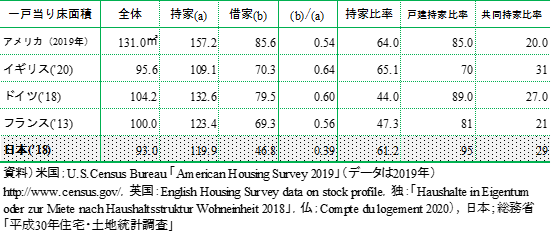

さて,この借家権は現状のように強い方が良いのでしょうか。住宅を他人に貸すと,よほどの正当事由がなければ住宅は返還されないという借家法(借地法も同じです)の下では,借家から家主が受け取る実質家賃(返ってこないリスクや,継続家賃上げられないため)は低下してしまいます。その結果,家主は市場に借家を出さないようになります。要するに,賃貸住宅の供給が減少することになります。その結果,下表のように持ち家比率が他国と比較して高くなってしまいます。当然,借入成約や持家優遇税制などの影響もありますが,理論的に精査すると賃貸住宅の供給は減少します。

表 住宅水準の国際比較

上表で,もうひとつ分かるのが日本では借家の規模が持家と比べるとかなり小さいということです。

上記の実質家賃に対するリスクとして継続的に居住され家賃が上げられないということがあります。すると,回転率が高い学生(長くても7年で卒業ですから)を借家人とした方がリスクは小さくなります。対して,社会人だと長期に居住する可能性があります。そのため,規模の小さな借家を供給することになります。また,理論的には80㎡以上では持家のコストが低く,持家になりますが,60㎡程度の住宅供給が借家でも持家でも少なくなります。従来は社宅として供給していましたが,近年は社宅供給も少なくなっています。

さて,冒頭で記したように,何となく大家は裕福で,借家人が低所得者だというイメージがありますが,かなり昔,建設省で行われていた『民間住宅建設資金実態調査結果』では借家を所有していたり,建設したりする家計は一般世帯と所得が変わらないことが分かっています。私も以前住んでいたマンションを貸していますが,別に所得が高いわけでは無く,日本では中古住宅市場が脆弱なので中古住宅として売却するより賃貸住宅として所有していた方が利益があるからです。

この『民間住宅建設資金実態調査結果』は2000年で終了しています。調査の大元の『住宅市場動向調査』も2015年で終了しているようです。農業統計だけでは無く,統計データが徐々に少なくなっています。困ったものですが,国の予算が少なくなったら,調査費から落としますよね。EBPMはどうなるか不安になってしまう老爺心が生じます。